今回は、コンサルティング業界の採用面接でよく行われるケース面接で見落としがちな要点について、外資系コンサルティングファームのケース面接を突破した就活生Aさんと、ZEINのマネージャーBさんのお話を基に解説したいと思います。この記事を読んで、ケース面接のレベルを一段階上げましょう!

1. ケース面接とは

ケース面接とは、候補者が面接官から与えられたお題を回答する面接のことです。詳細は以下の記事にも掲載されておりますので、詳しく知りたい方はご覧ください!

▼ケース面接についての詳しい記事はこちら

【例題付き】ケース問題をやさしく解説!〜カフェの売上を1.2倍にするには?〜

https://recruit.zein.jp/newgrad/consulshukatsu/20201229-case-problems/

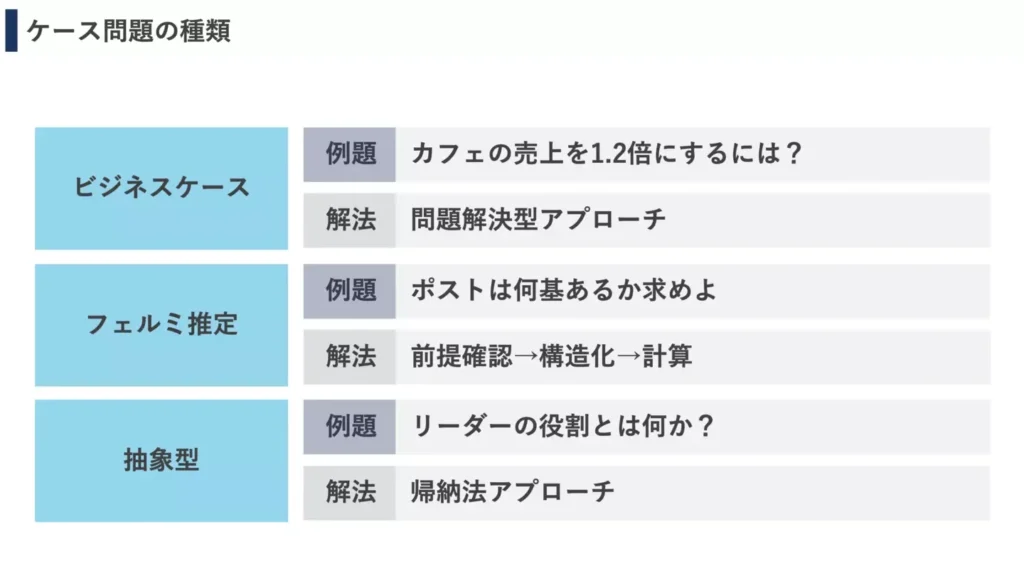

ケース問題の種類としては、主に以下の3種類が挙げられます。

この中でも最も多く出題されるのは、「ビジネスケース」です。ビジネスケースを解くために用いる「問題解決型アプローチ」では、前提確認 → 現状分析 → 課題特定 → 施策立案 → 施策評価 といったステップで考えます。

▼ケース面接でおさえるべきポイントについての詳しい記事はこちら

【合格者が語る】ケース面接で押さえるべき、思考・発表・ディスカッションのポイント!

https://recruit.zein.jp/newgrad/consulshukatsu/20211008-caseinterview/

このように、ケース問題の解き方については、”作法”に基づいた十分な対策が必要です。加えて、ケース面接ではフレームに則った回答を導き出すとともに、質の高いアウトプットを作り出すことが求められます。今回は、外資系コンサルティング会社のケース面接を突破した就活生と当社のマネージャーから話を聞き、より質の高いアウトプットを作り出すための心得について解説します。

2. 見落としがちなケース面接の要点解説

ケース面接の要点とは

就活生Aさん:

ケース面接の要点は、面接官と議論する中で質の高い成果物を作り出すことだと思います。

実際には、問題に対して5分の思考時間、5分の発表時間、面接官からの質問といった配分で進行し、発表内容が評価の元となります。しかし、発表内容だけが成果として評価されるわけではなく、最終的な議論の結果が成果物になります。そのため、発表するための問題解決型アプローチだけではなく、建設的な議論をするためのマインド面、コミュニケーション面の準備が必要です。

マネージャーBさん:

Aさんの言う通り、ケース問題を解くだけではなく、議論をする能力は実務でも大切です。Aさんの挙げてくれたマインド面とコミュニケーション面について考えてみましょう。

①マインド面について

マネージャーBさん:

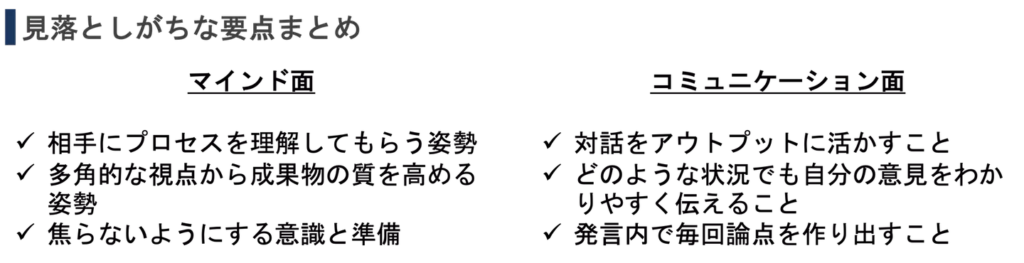

相手にプロセスを理解してもらう姿勢と多角的な視点から成果物の質を高めるという姿勢を持って望むべきだと思います。

前者に関してですが、議論自体に勝ち負けはありません。面接では合否が出てしまいますが、実務においてはチームのメンバー間で議論を行い、成果を出すことが求められます。その時に大切なことは、相手を言い負かすことではなく、自身の考えについて「何を」「どのように」「なぜ」そう考えたのかを説明できることです。また、学生と現役コンサルタントとの間の議論であるため、勝ち負けがあったとしても負けることは当然です。

また、コンサルティング業務ではクライアントと打合せを重ねていきます。クライアントに、具体的な結論や伝えたいメッセージ、それにたどり着いた論点・ロジック・シナリオを伝えるのはマネージャー以上が行う仕事で、そのための調査から資料作成までを若手が担当します。資料に関する情報は、その作成を行った若手の方が持っており、若手には、その資料で伝えたいメッセージとそれに至ったプロセスをマネージャー以上に理解してもらう必要があります。そのため、論点・ロジック・シナリオを理解していることは大前提であり、ケース面接でも同様にプロセスを理解してもらう姿勢で臨むべきです。

後者に関しては、若手には、仮説に対して出てきた例外を無視すべきか、仮説を棄却すべきかを判断する提案をしてほしいと考えています。実務もケース面接も同様ですが、正解がありません。その中で仮説検証を繰り返し、信頼性の高いアウトプットを出すためには、思考の幅と深みが大切です。そのため、多角的な視点から成果物の質を高める姿勢を持つべきです。

就活生Aさん:

私は、焦らないようにする意識と準備が大切だと思います。

Bさんのおっしゃった議論に対する姿勢については、私も議論が活発になった際に面接官の反応が良いと感じていたため、その通りだと思います。その上で、議論する際は常に脳をフル回転させ、発言一つひとつで議論を前進させる必要があります。

しかし、議論の際に面接官から「詰められている」と感じてしまう場面があり、焦って建設的な議論ができなくなる可能性があります。例を挙げると、「この数字はどうやって導いたの?」と聞かれるような場面です。意図的に候補者を追い込んでいるわけではありませんが、そのような質問をされると「自分の考えが甘かったのではないか」と焦ってしまいます。そのため、焦らないようにする意識と、模擬面接を行い、緊張感のあるケース面接の雰囲気に耐えることができるマインドを準備すべきだと思います。

②コミュニケーション面について

就活生Aさん:

対話を意識しアウトプットに生かすこと、どのような状況でも自分の意見をわかりやすく伝えることが大切だと思います。

前者に関しては、発表だけではなく議論も評価において重視されているためです。もし発表の時点で完成度が50%程度であっても、議論でブラッシュアップして80%にすることができれば、合格する可能性は大幅に上昇するのではないかと思います。

ここで一つコミュニケーションのコツをお話すると、考えきれていないところは正直に考えきれていないと伝えることが大切だと思います。わかるところとわからないところを明確に区別し、伝えることで面接官が議論をサポートしてくれることもあります。もしわからないことを正直に伝えられなかった場合、コーチャビリティ面の評価が悪くなるのではないかと思います。コーチャビリティとは、コーチングを受ける能力のこと、人から何かを教わろうとする貪欲さのことで、若手コンサルタントには特に求められる素質です。ケース問題そのものでは地頭の良さが評価される可能性がありますが、コーチャビリティという観点では地頭は関係ないため、差がつくポイントだと思います。

後者に関しては、端的かつ根拠を持った発言が大切だと思います。

面接官から、導いた数字の妥当性について質問されることが多かったです。そこで、根拠を含めた意見をはっきりと伝えることができた時は好印象だったと思います。加えて、自分の意見を述べるタイミングでは一方的に喋るのではなく、結論ファーストで端的に答え、言葉のキャッチボールをすることを意識すべきです。それにより、双方向的に成果物の質を高めることができると思います。

マネージャーBさん:

Aさんがお話ししていた「考えきれていないところは正直に考えきれていないと伝える」ことは非常に大切なポイントです。

より建設的なコミュニケーションを取るために、発言内で毎回論点を作り出すことが求められます。

最も良くないことは、「思いつきを述べる」、「黙ってしまう」の2点です。思いつきを述べるだけでは全く論点を作り出すことはできません。黙ることに関しては、面接テクニックとして「間を置いて考えてから筋道立てて話す」という話し方がありますが、これは一長一短です。時間をかけて考えてから発言することで内容は伝わりやすくなりますが、クライアントとの対話においてクイックレスポンスを重んじるコンサルタントにとって、この時間が評価に繋がらない可能性が高いです。

Aさんがあげてくれた「考えきれていない場合」を想定してみましょう。この場合は、考えることができている部分までを話します。そして、もし脳内が混乱していて上手く話すことができない場合は、その混乱している内容をとにかく口に出してみることが重要です。思いつきを述べることは御法度ですが、考えがまとまっていなくても、そのまとまっていない考えを言葉にすることで、上司は何かしらのアドバイスをすることができ、議論を進めることができます。これが、「論点を作り出す」ということです。

コンサルタントに求められるもの

最後に、マネージャーBさんから、コンサルタントに求められるものをお聞きしました。

マネージャーBさん:

今回お話ししたことに関するコンサルタントに求められるものは、「頭の回転の速さ」です。

「コミュニケーション面について」のところで、「発言内で論点を作り出すこと」が求められるとお話ししましたが、論点を作り出すためには頭の回転が速い必要があります。頭の回転に関してはセンス的な要素もありますが、日頃から訓練をすることで身に付けることが可能です。例えば、日常会話において、相手の話を聞きながら考える癖をつけること、身近な事柄が「なぜそうなっているのか」を常に考えることなどです。これらの取り組みを行なっていると必ずわからないことが出てくるため、それをわからないままにせず、調べて話せるようにしておくことで、考えの引き出しも増えます。

コンサルタントに限らず面接はマッチングであるため、求められるものの理解と日頃からの対策が、就職活動や実務を効率良く行うためにできることなのではないでしょうか。

今回は、外資系コンサルティングファームのケース面接を突破した就活生Aさんと、ZEINのマネージャーBさんに、見落としがちなケース面接の要点を伺いました。ケース問題の対策をすることももちろん必要ですが、マインド面やコミュニケーション面においてもコンサルタントとしての素養が求められ、他の就活生と差をつけるポイントであることをご理解いただけたのではないかと思います。この記事を読み、コンサルティング業界の就活をより有利に進めていただけると嬉しいです。

<執筆:白濵 恭太朗>

※本記事掲載の情報は、公開時点のものです。