インタビュイー紹介

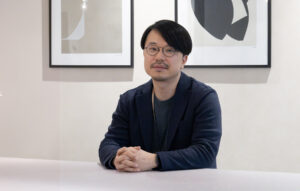

長谷川 智也(はせがわ ともや)

早稲田大学政治経済学部卒。学生時代はフットサルサークルの立ち上げをしたり、車の社会人チームに入って活動したりとアクティブに活動。新卒では大手ITコンサルティング会社に入社し、その後ビジネスコンサルティング会社、EYアドバイザリーを経てZEINに入社。ZEINではシニアマネージャーを務めている。酒と犬と車をこよなく愛している。

プロジェクト概要と課題

携わったプロジェクトの概要と、クライアントが抱えている課題について教えてください。

あるアパレル企業の売上増加や業務改善・効率化といった「企業再生」のプロジェクトに携わっています。

クライアントにおいて、管理部門での属人的な業務の多さから、情報共有が上手くなされていないという課題がありました。実は、アパレルは管理側の業務が十分に整理されていなくても、売上は一定まで上がることが多い業種です。 商品自体の良さや店員さんの接客の上手さによって売上を増やすことが、他の業種よりも容易なところがあります。

売上が増えることで、新たに店舗を出店し企業規模も拡大させていくことができますが、規模が大きくなってくると、在庫が余ったり、商品の入れ替えが適切にできなかったりする問題が発生します。

私たちが担当しているクライアント企業でも同様の問題が起こっており、本来力を入れるべきトレンド商品の投入や店舗改革が後手に回っていました。そのため、業務改善の一旦として、クライアント企業の管理業務の整理・効率化や情報の一元管理化を私たちが提案・実行することになったのです。

プロジェクトでの具体的な業務について教えてください。

大きく2つあります。

1つ目は、RPA※の導入です。定常的な業務をロボットに代行させることで、作業時間の削減を支援しています。 例えば、ECサイトに商品登録するための情報変換を手動していたところをロボットで代行し、空いた時間を他のクリエイティブな作業に充てられるような状況を作り出しています。 RPAは投資に対する費用対効果が見えやすいため、業務効率化の一貫としてこちらから提案させていただき、導入が決定しました。

※RPA:Robotic Process Automationの略語。バックオフィス業務などをはじめとする定常的な業務をロボットが代行する取り組み、およびその概念のこと。

▼RPAについての詳しい記事はこちら

【RPA導入】急速に普及したRPAによる業務効率化支援

https://recruit.zein.jp/journal/20190725-consulting-consultant-service/

2つ目は、情報の一元管理を目指すための製品企画書のシステム化と納品管理の仕組みづくりの支援です。

まず製品企画書についてですが、これまでは紙媒体で作成し、社内情報共有用のファイルに情報を記載するという方法で管理していました。しかし、このやり方では必要情報が完全に記載されていない、コード値に間違いがあるといったヒューマンエラーによる手戻りがあるだけでなく、情報共有ファイルの更新漏れや間違いにより、正しい情報が社内に共有されないといった問題が生じていました。システム化によってヒューマンエラーを解消するだけでなく、企画書の確認業務を減らし、最新情報の社内共有システムを確立できるメリットがあるため推進しています。

また、納品管理の仕組みづくりに関しては、クライアントにとって一番の課題であった、製品発送前の確認ができておらず、かつ取引先に正確に発注数量を納品してもらえないという事態を解消するために行っています。この課題を分かりやすく例えると、海外の工場に100枚発注したとしても、取引先には120枚、もしくは90枚が届くということが起こっていたのです。このような場合、納品枚数が少なければ本来投入する予定であった店舗に、十分な数の商品が行き渡らないという問題が納品後に発生してしまいます。この課題を解決するために、取引先が製品の発送前に発送予定の商品数を確認・承認できるシステムを作ることになりました。

上記2つのシステムが稼働することにより、部署の垣根を超えて正確に情報を共有する仕組みが構築され、クライアント企業がさらに発展していく下地ができると考えています。

プロジェクトの今後の展望について教えてください。

現在行っている施策である情報の一元管理・共有化は第一段階で、その後の改善ポイントは「分析」になると考えています。

分析の1段階目は、売上の分析です。例えば、売れると期待していた商品が実際どの程度売れたのか、なぜ期待以上に商品が売れたのかを、単純な予実ではなく商品単位で分析することで、翌年以降どのような商品に注力すべきかを検討することができます。

分析の2段階目は、対顧客向けのCRM※があります。 より顧客の特性に応じた最適なプロモーションの考案や顧客の体験価値最大化の施策立案などが目的です。

※CRM:Customer Relationship Management(カスタマーリレーションシップマネージメント)の略語。顧客満足度と顧客ロイヤルティの向上を通して、売上の拡大と収益性の向上を目指すマネジメント手法のこと。

クライアントと共通認識を持つ重要性

プロジェクトを実行するうえで、特に難しかった点について教えてください。

初期段階ではよくありますが、クライアントと共通認識を持つということです。例えば、クライアントの一人が「システムが使いにくい」という課題を挙げたとします。すると、私たちはその課題から「機能が足りてない」のかなどを考慮し、システム改修による改善で話を進めようとします。しかし、さらに詳しくヒアリングしてみると「使い方がわからない」ことが問題だったとわかることがあります。つまり、関係者それぞれが抱えている課題が異なのです。そのため、まずはクライアントと共通の認識を取ることに注力しました。

さらに、プロジェクトに携わっているクライアントのメンバーは、実務とプロジェクトを兼任していたために、時間の確保が難しい場合もあります。そのため、クライアントの歩調に合わせることを心がけつつ、迅速にプロジェクトを推進することも意識しました。

どのようなときにやりがいを感じますか?

大きく2つの場面でやりがいを感じます。

1つ目は、クライアントから評価されたときです。クライアントからの評価には、2種類あると考えています。一つは、業務改善による売上の増加や作業時間の短縮が、具体的な数字で表現できるものです。もう一つは、クライアントからの信頼です。これはプロジェクトの継続や新規プロジェクトの獲得といったかたちで見えてくるものです。これらが感じられたときに大きなやりがいを感じますね。

2つ目は、自分や他の社員の成長を感じたときです。プロジェクトを通じて自分や社内のメンバー、クライアントが成長しているなと実感できると、やはりやりがいを感じます。

ZEIN JOURNALをご覧の皆さまへ。

コンサルタントは自分とクライアント両方の成長を実感できるのが魅力の1つです。また、年功序列ではない、優秀な人が多いという点から、常に刺激を受けながら仕事ができる点も魅力的だと思います。なかでもZEINは規模が小さいため、各メンバーとの距離が近く、優秀な人に囲まれながら成長していきたい学生には向いていると思います。コンサルタントという仕事、ZEINという会社が面白そうだなと思った方は、ぜひ一度オフィスを訪ねていただきたいです!

<執筆:庄野 晃生>

※本記事掲載の情報は、公開時点のものです。