スマートシティとは

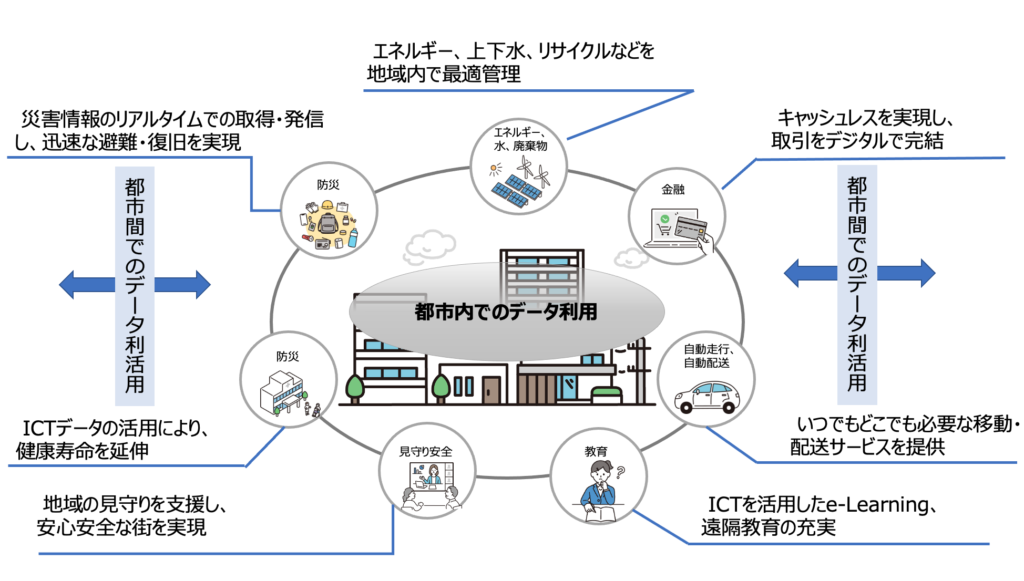

スマートシティとは、ICT※や環境技術などの活用、エネルギー消費の抑制により、安全で快適な生活を目指した次世代型の都市や街のことを指します。既に新技術やデータを活かしたスマートシティの実現に向けた取り組みは様々な分野で始まっており、スマートシティを通じたサービスも多く生まれつつあります。

例としては、地域のエネルギー有効活用が挙げられます。太陽光発電などの再生可能エネルギーを最大限活用し、家庭やオフィス、交通システムをネットワークで繋げることが主な内容です。家庭ごとに太陽光発電と蓄電器を整備し、電気やガスなどの使用を効率的に管理できるようにしたり、レンタルできる電気自動車や電動アシスト自転車を積極的に導入したりします。

また、スマートシティは特定の都市や地域のみにおける取り組みではありません。都心部における国際競争力強化を目的とした取り組みから、豊かな自然と共生した地域づくりを目的とした取り組みまで、全国の地方公共団体が取り組み可能な政策です。それぞれの地域に置かれた状況や住民のニーズに対応した取り組みであれば、それがいかに小規模だったとしてもスマートシティと定義されます。

※ICT:Information & Communication Technology の略称。通信技術を使って、人と人、人とインターネットをつなげる情報技術のこと。

スマートシティによって実現する社会

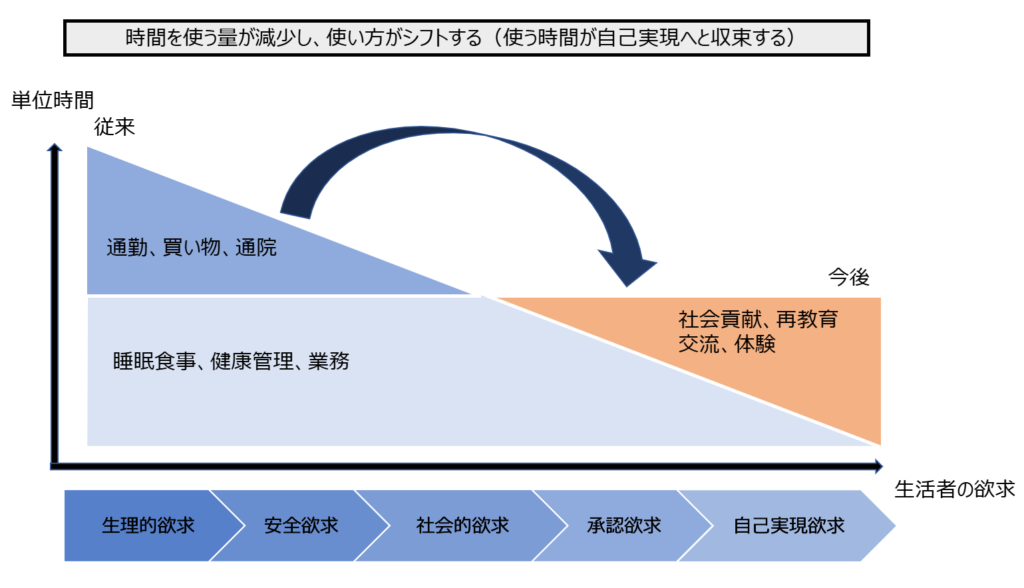

スマートシティが実現した社会では、ICT 技術の進展により物理的な距離を越え、リアルタイムに情報の収集と共有が可能となるため、物理的な距離や時間的な制約から逃れることができます。

そのため、私たち生活者の時間の使い方に影響を与え、一人一人にとって有限な時間を最適かつより自由に使うことが可能になります。

例えば、通勤や買物、通院など低次の欲求を満たすための時間を、社会貢献や再教育、人的交流、体験などの高次な欲求(自己実現欲求)を満たすための創造的な活動や、余暇の活動に費やせるようになり、個人の生活の質を高められると考えられます。

しかし、全国でスマートシティを目指す取り組みが行われているものの、多くの個別の分野・都市の枠内では実証段階に留まっており、分野・地域を越えた継続的な運営、実装に至る地域は決して多いとは言えないのが現状です。そこで、このような課題に対応すべく、様々な分野のデータを横断的に活用することにより、都市の抱える複合的な課題に対応し、全体最適な都市・地域の実現が期待されます。

地方自治体が抱える問題

スマートシティが注目された背景として、社会問題の複雑化が挙げられます。ひとえに社会問題といっても、地域によって異なる様々な問題が存在し、それらの解決にあたっては、あらゆる角度からの検討が必要になります。

都心部の社会問題については、大都市の過密・混雑によって起こる「待機児童問題」「大規模イベント・発災時の混雑・事故」や地方都市のスポンジ化による「地域コミュニティの弱体化・機能不全」などの問題が挙げられます。

過疎地域の社会問題については、人口流出、経済・社会の持続性の低下による「移住・交流の渋滞」「魅力ある雇用先の減少」「観光客・住民の移動困難」「災害時における住民所在地確認の困難」などの問題が挙げられます。

これら2つの地域の共通の問題として挙げられるのが、「医療・介護従事者、教員の人手不足」「公共施設の過不足」「整備・更新コストによる地方都市のスポンジ化」「観光客の動態把握の困難」などの問題です。

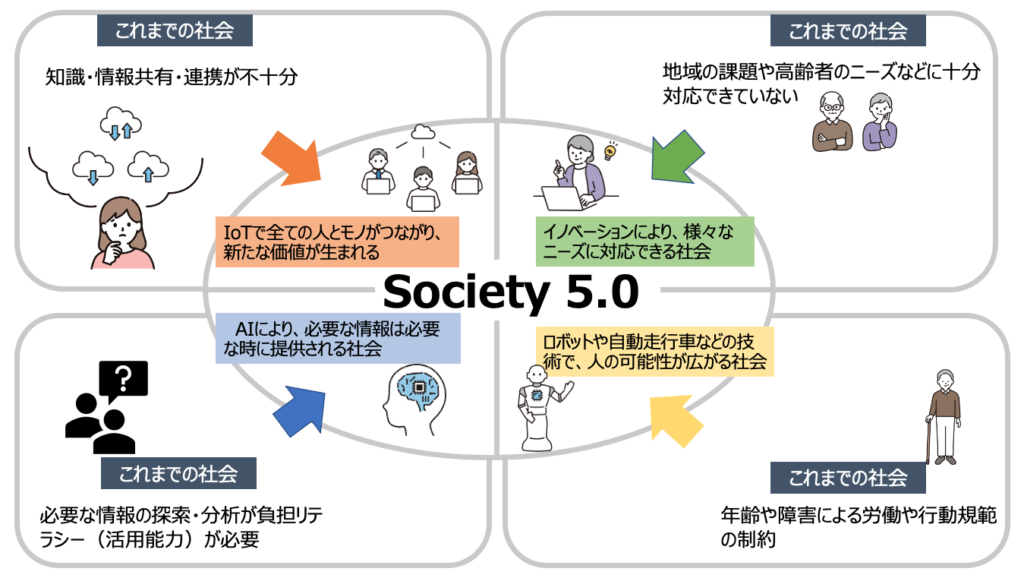

これらの地域によって異なる社会問題を解決すべく、現在の日本では経済発展と社会的課題の解決の両立を目指す再興戦略として、Society 5.0※(超スマート社会)の実現が掲げられ、多くの企業が取り組み始めています。

※Society 5.0:サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)のこと。

これまでの情報社会(Society 4.0)では知識や情報が共有されず、分野横断的な連携が不十分であるという問題がありました。さらには、人が行う能力に限界があるため、溢れる情報から必要な情報を見つけて分析する作業が負担となり、少子高齢化や地方の過疎化などの課題に対して十分に対応することが困難でした。

Society 5.0で実現する社会は、IoT※で全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有されます。これによって今までにない新たな価値を生み出すことができ、人工知能(AI)によって必要な情報が必要な時に提供されるようになることや、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の差などの問題の解決に貢献することができます。

日本では、Society 5.0の実現に向けて、地域におけるICTなどの新技術を活用したマネジメント(計画、整備、管理・運営など)の高度化により都市や地域の抱える課題の解決を行い、新たな価値を創出し続ける持続可能な都市や地域「スマートシティ」を推進しています。

※IoT:Internet of Thingsの略称。モノがインターネット経由で通信すること。

国内のスマートシティ事例紹介

ここからは交通・観光・農業の観点からどのような施策が行われているかについてご紹介します!

交通の事例

事例:しんゆりMaaS

施策:MaaS※1アプリによるまちづくりやサービスの効率化

公共交通機関が少ない地域では自家用車への依存が強く、運転が難しい高齢者や子ども、障がい者といった人々が、買い物や通院といった生活に不可欠な移動ができない「交通弱者」となっています。

このような移動格差問題を解決するため、川崎市が行った「しんゆりMaaS」では、地域住民の公共交通利用促進に加え、地域全体の移動の活性化や子育て世代の送迎負担軽減などに向けて、オンデマンド交通※2の導入や、複合経路検索・オンデマンド交通の配車手配などができるMaaSアプリの提供を行いました。

また、MaaSアプリから鉄道の混雑予測情報を配信することで、コロナ禍においても安心して移動ができ、人々が暮らしやすい環境を目指しています。

※1 MaaS(マース:Mobility as a Service):地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済などを一括で行うサービスであり、観光や医療などの目的地における交通以外のサービスなどとの連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるもの

※2 オンデマンド交通:予約をすると運行する乗り合いの公共交通機関のこと

観光の事例

事例:IoTおもてなしサービス

施策:顔認証を活用した各種サービスの提供

観光地で知られる和歌山県南紀白浜地区が行った「IoTおもてなしサービス」では、スマートフォンなどを通じて自分の「顔」と「クレジットカード情報」を共通IDとして登録することで、空港やホテルで特別なおもてなしを受けたり、食事やショッピングの際に顔認証による決済が可能になります。1つの施設だけでなく、空港やホテル、商業施設など、地域一丸となって旅行者をおもてなしすることは、非常に画期的です。

農業の事例

事例:スマート農業

施策:ロボット技術や5G、AI、IoTなどの未来技術の活用による無人作業の実現

北海道岩見沢市では、人口減少や少子高齢化に伴う農業従事者の生産性向上や労働力不足などの課題解決のため、ロボット技術や5G、AI、IoTなどの未来技術を活用した「スマート農業」の実現を目指した活動です。具体的には、5G技術を活用した遠隔監視やコンバインなどの農機具を制御し、無人作業を行いました。これによって、今まで人が必要だった作業を自動化することができ、農作業の負担を軽減し作業時間の削減に繋がっています。また、AI技術を用いることで、熟練農業者の技術やノウハウ、判断などをデータ化して蓄積・活用し、品質向上、収穫量増加を達成しました。

ZEINと地域創生事業について

ここからは、ZEINのスマートシティプロジェクトを紹介します!

事例:大手システムインテグレーター、自治体へのスマートシティ事業の企画・提案支援

ZEINの役割

①提案活動の中で自治体およびステークホルダーが求めるスマートシティ関連情報の調査とレポーティング

②自治体およびステークホルダーへの提案用資料の作成

③自治体への提案シナリオを考慮した顧客企業のサービスの付加価値定義の検討・提案

今回のプロジェクトでは、ソリューションベンダーのパートナーとして参画し、推進主体となる自治体への観光・地域活性化に関する調査を行い、地域特有のニーズを抽出し、ソリューションベンダーが提供可能なソリューションからサービス企画案をまとめ営業支援を行いました。

地域特有のニーズ

•自治体の文化や魅力あふれる観光スポットなどに関する積極的な情報発信

•お祭りやイベントなど、街の市民活動と連携した、にぎわい空間の創出

•にぎわい創出を目的とした交流施設の整備や回遊性向上

•自治体の玄関口としての魅力的な空間の実現を目的とした、歩行者動線を考慮した情報提供施設の設置

調査の中で抽出された「にぎわい創出」というニーズを満たすために、ソリューションベンダーが提供する街路灯によって、LED表示器やスピーカーを活用し、データに基づいた誘導案内を実施することで、危険回避やにぎわいの創出のために活用が可能となります。

<執筆/撮影:星野 日菜>

※本記事掲載の情報は、公開時点のものです。