インタビュイー紹介

秋生 宗範(あきう むねのり)

慶應義塾大学法学部政治学科卒業。2008年に株式会社シンプレクス・テクノロジー(現 シンプレクス株式会社)に新卒入社。その後、アーンスト・アンド・ヤング アドバイザリー株式会社(現 EYストラテジー・アンド・コンサルティング)に転職し、インフラ系チームのリーダーを担当。EYアドバイザリーでアサインされたプロジェクトのPMだった志賀野さん(ZEIN代表取締役社長)の誘いを受け、ZEINに参画。現在はディレクターとして金融サブセクターのリードを担当。

ZEINにおける金融チームの概要

秋生さんがリードしている金融チームは、どのような経緯で発足されたのですか?

金融×ITという分野においてコンサルティングサービスを提供するうえで、クライアントからの要望にスムーズに対応するために専門のチームとして発足しました。

FinTech※がトレンドに入るように、近年では金融×ITという分野が非常に注目されています。しかし、金融業界は専門性が高く、事業者(クライアント)が新規で業界に参入するハードルが高いという特徴があります。そのような特徴を持つ金融市場において、新しく事業参入を目指すベンチャー企業や事業会社が増えるなか、専門性の高いスキルを持った人が業界全体として不足しており、外部からの支援というコンサルティングサービスが必要とされていました。

そのような状況下でいち早くクライアントのニーズを満たすために、ZEINでも専門性の高いメンバーを集めて金融チームを発足させました。金融業界に特化したチームを発足させたことで、特殊な業界の金融事業者(クライアント)に提案を受け入れてもらいやすい環境を整えることができたと思います。

※FinTech:金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語。ICT技術の発達により、今までの「金融システム」とは違った、革新的な技術や、業界のスタンダードを一新するような金融システム・金融サービスの相称で、テクノロジードリブンのサービスが多い。話題性のあるものとしては、スマートフォンからの送金や、暗号資産、ロボアドバイザーなどのサービスが挙げられる。

なぜ金融業界は「特殊」なのでしょうか?

金融業界が特殊な理由は、個人や法人の資産・個人情報を取り扱う重要なビジネスであることから、事業を行うにあたって国からの許可が必要になる免許制・許可制になっているためです。

例えば、オンラインサイトで商品を購入したにも関かかわらず、後で品切れだと分かり購入できなかったという場合、事業者側・消費者側からしても大した問題ではなく「不便だな」という考えで終わると思います。

しかし、これが金融の株取引や銀行預金の場合、大きな問題になります。システムが整っていないと先ほどのオンラインサイトにおける不具合のように、買ったはずの株が買えてないという事態や、銀行から勝手に預金が引き出されてしまうという事態に繋がる恐れがあるのです。

そのような事態を防ぐために、金融業界はシステム設計や社内の管理体制に、他のビジネスよりも明確に異なる基準が求められており、銀行や証券会社だけでなくクレジットカードや暗号資産などを取り扱う会社も、国からの許可を受ける必要がある免許制・許可制になっています。

ZEINの金融チームではどのようなプロジェクトを扱っていますか?

金融という業界を大きく分類すると銀行、証券、保険、決済、その他に分けることができ、弊社の金融チームではこれら全ての分野に関するプロジェクトを扱っています。

基本的なプロジェクト内容としては、経営戦略やシステム開発、事業全般に関する課題の解決などで、他の業界と大きな違いはありません。違いを挙げるとしたら、SCM※を取り扱わないことですかね。金融は物理的なモノを動かす業界ではないので、SCMのような流通プロセスに関するプロジェクトはありません。

※SCM:原材料が調達されてから商品が生産者に渡るまでの生産・流通プロセスのこと

暗号資産(仮想通貨)取引所事業の参入支援と環境構築プロジェクト

まず、暗号資産とはどのようなものですか?

暗号資産とは、インターネットを通じてモノやサービスの対価として利用したり、取引所を通じて円やドルなどの法定通貨と交換できる電子データのみでやり取りされたりしている通貨のことです。以前は「仮想通貨」と呼ばれており、2020年5月1日の改正資金決済法の施行に伴い、名称が国際基準である「暗号資産」に統一されました。

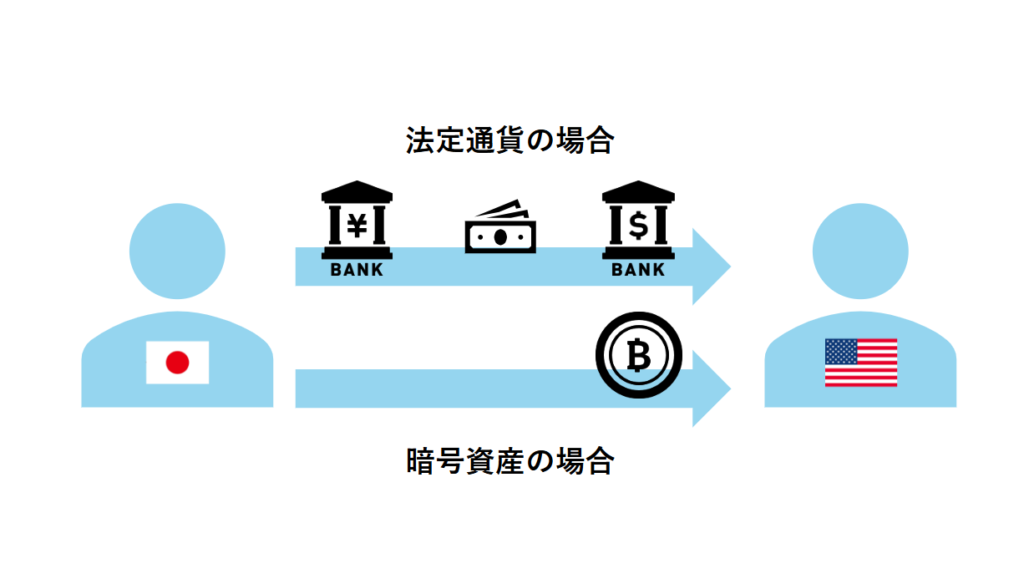

その暗号資産の魅力として主に、①海外へ個人での送金が可能、②世界共通の単位である点があります。

① 海外へ個人での送金が可能

一般的な法定通貨と異なり、資産では銀行を介さずに個人間でのやりとりが可能です。直接会ってお金を支払うのと同様に、海外の人に対して暗号資産で直接支払うことができます。また、第三者を介さず個人間でのやり取りが可能なので、低コストで送金をすることができます。

② 世界共通の単位

通常、日本円を海外で利用するには両替(例えば円から米ドル)が必要です。しかし、暗号資産は国が定める法定通貨ではなく世界中で同一単位であることから、法定通貨の価値が落ちても、国境が無い暗号資産はその影響を受けにくいと言われています。暗号資産での支払いが可能なお店は年々増えており、もし世界中で利用できるようになれば、暗号資産だけで旅をすることも可能になります。

以上のような特徴から、暗号資産はインターネット上での送金、決済、投資などに利用されており、利用シーンの拡大やブロックチェーンなどの新技術の台頭によって、さらなる発展を遂げることが予想されています。

出典:

Rakuten Wallet「暗号資産(仮想通貨)とは」

SBI VC Trade「暗号資産について」

具体的なプロジェクト内容を教えてください。

簡潔に言うと、暗号資産を扱っているクライアントの金融庁への認可申請・各種規程の整備、システムの開発・改修を行っていました。前提として、暗号資産はサービスが開始された当初、何の規制もない状態でやり取りが行われていました。しかし、そのような状態で取引が続くと様々なトラブルが生じてしまう恐れがあります。そのため、暗号資産の取引において新たな法規制が敷かれるようになりました。

法整備の前に暗号資産を取り扱っていた業者は、法整備後も国から特別にビジネスを行う経過措置を与えられていました。ただし、国はビジネスを続ける条件として、それらの業者に対して国が定めたレベルのガバナンス※と、それに伴う社内体制やシステムの構築を一定期間中に求めました。弊社のクライアントも例外ではなく、新たな法規制に早急に対応しなくてはならなかったのです。

その対応を自社だけで行うのは難しいと考え、金融の知見があり経営の観点からもサポートすることができる金融チームに声がかかり、このプロジェクトを進めていくことになりました。

※ガバナンス:今回のプロジェクトではシステム・管理体制の整備、セキュリティの強化などのこと。

そのプロジェクトにおいて、クライアントはどのような課題を抱えていたのですか?

期限があるなかで、上記の業務内容をどのような手順で取り組めば良いか分からないという課題を持っていました。新しい法整備に対応するにあたり、システムやセキュリティなどの個々の問題や予算の問題があります。予算を踏まえながら、個々の問題に対して取り組まなくてはなりませんでした。

具体例としてシステムを取り上げ、クライアントが直面した問題を挙げてみます。法整備に伴い、既存システムの改修が必要となった際、解決策としては以下の4つが挙げられます。

①既存システムをメンテナンスし、法整備に耐えうるものにする

②自社で新しい法整備に基づいたシステムを新しく開発する

③他の事業者や海外で使われているシステムを購入し、自社サービス用にカスタマイズする

④システム自体を自社で開発する事を諦め、他社のサービスなどに相乗りする

上記の中で必ずしも正解という選択肢があるわけではなく、予算や期間、柔軟性やリスクなど複数の要素を総合的に鑑みて、会社としての判断を行う必要があります。

つまり、直接的な課題としてはシステムの改修ですが、会社としての今後のビジネスやマーケットの状況、資金調達のスケジュールなど、あらゆる観点から課題に対して選択をしなくてはならない状況だったため、それらをどのようにして解決するのかということが今回のプロジェクトにおける課題でした。

課題解決のために、どのような施策を行ったのでしょうか?

特別なことは何一つやっておらず、浮かび上がっている課題を一つずつ解決することを徹底して行いました。様々な観点からチェックしなくてはならないなかで、それぞれの選択肢にはどのような影響があるのかを一つずつ検証し、課題解決に向けて取り組みました。しかし、出された課題をただ解決するだけでは事業会社と何ら変化がありません。コンサルタントとして、提案に+αの付加価値をつける必要があります。

私たちが提供した付加価値は、クライアントが判断をしやすいように複雑な情報を分かりやすく整理することでした。クライアントが陥っている現状だけではなく、業界の動きやテクノロジーに関する最新情報といった「クライアントが求めていることの本質」を分かりやすく説明することで、プロジェクトの方向性に関する決定の手助けをします。決定された方向性に基づき、一つずつ課題を解決することを繰り返し、プロジェクトを進めていきました。

チーム一丸でクライアントに寄り添う

プロジェクトを進める際に、チームとして意識していることはありますか?

クライアントに対して何が最適なのかを考えることを常に意識しています。コンサルタントは、クライアントから高額のフィーをいただき課題解決に着手するので、「なぜその順番で物事を進めるのか」「誰のためにやるのか」ということを、クライアントに対して丁寧に説明する必要があります。クライアントの事業の成長に貢献するため、「どのような施策が最適なのか」「その施策はクライアントの方針と合っているのか」といったことを本気になって考えることを、チームで常に共有しています。

今後の金融チームの展望について教えてください。

チームの体制を強化するために、若手の育成に力を入れていきたいと思います。チームの成長にはメンバーの育成が最も重要であると考えます。ZEINでは、社員が「やりたい」と思ったことがあれば、その意向を汲み取ってマネジメント側がサポートしてくれる環境があり、若手社員も速く成長することができます。「個人」が成長することでチーム全体のアウトプットの質が向上し、新たなサービスやより質の高い提案に繋がると思います。

ZEIN JOURNALをご覧の皆さまへ。

ZEINの魅力の一つとして、若手のうちからプロジェクトの最前線に携わることができる部署が存在していることが挙げられます。金融業界に興味がある方や、クライアントの課題解決に本気になって取り組みたいと考えている方は、ぜひ一度ZEINのお話を聞いてみてください。金融×ITの分野は変化のスピードが早いため、新しいものに触れる機会が多いと思います。そのような環境を楽しめる人と一緒に、成長していきたいですね。

<執筆:須澤 弘貴>

※本記事掲載の情報は、公開時点のものです。