インタビュイー紹介

花岡 大輔(はなおか だいすけ)

明治大学理工学部出身。新卒でユニアデックス株式会社に入社後、EYアドバイザリー(現:EYストラテジー・アンド・コンサルティング)に転職。その後、2018年1月にZEIN参画し、昨秋にシニアマネージャーに昇進。2児の父。休日は家で家族とゆっくり過ごしている。

Y.K.

慶應義塾大学法学部出身の現在34歳。新卒で大手ISPに就職し、金融システムの開発から運用まで、プロジェクトマネージャーとして従事。3年目に外資系生命保険会社へ転職し、後に国内戦略系コンサルティングファームへ転職。その後、スタートアップにて飲食店向けのBPO事業の立ち上げに参画した後、ZEINに入社。美味しいお酒と食べ物、子供たちと遊ぶことが大好きな二児の父。

花岡さんのプレゼン術

花岡さんのプレゼンに対する意識を教えてください。

もともと話すのが得意なタイプではなく、プレゼンをよく担当するようになった現在も、特に得意に感じることもありません。しかし、ZEINに入社する前は、得意か苦手かといった意識さえもありませんでした。その理由は、前職においてプレゼン経験があまりなかったからです。ZEINではプレゼンをする機会が多く、入社当初は苦労しました。今でも大変なのは、プレゼン前に提案書を書くことですね。

プレゼンをするにあたり、花岡さんにとっての「こだわり」はありますか?

「事前準備を徹底すること」に尽きると思います。私は、事前準備は提案書を作成する前から始まっていると考えています。そもそもなぜお客様に提案を求められているか、その背景をしっかりと理解することが重要です。それを踏まえ、常に矛盾がないように注意を払いながら、資料作成に取り掛かります。

また、事前準備の段階でプレゼンの想定問答も考えておくようにしています。提案書を念密に作成すると、自然と質問のイメージができるので、この段階で準備しておくのです。

プレゼンをする際やプレゼン後において、心がけていることはありますか?

まずプレゼン時は、資料をそのまま読まず、お客様が理解しやすいように噛み砕いて伝えるようにしています。私は早口になってしまう癖があるので、ゆっくり話すよう常に注意を払ったり、お客様の反応を見ながら説明したりするようにしています。また、プレゼンを時間通りに終わらせ質疑応答の時間も十分に取れるよう、時間配分を適切に行うことも非常に重要です。

プレゼン後は、お客様からいただいた意見を提案書に反映し、可能な限り早く再提出するようにしています。そのために、プレゼンを行った日のうちに修正した提案書を社内に提出し、もらったレビューを反映して翌日には再提出できるように準備をします。ここでは特に、スピード感を重視していますね。

プレゼン資料の作成において気を付けていることはありますか?

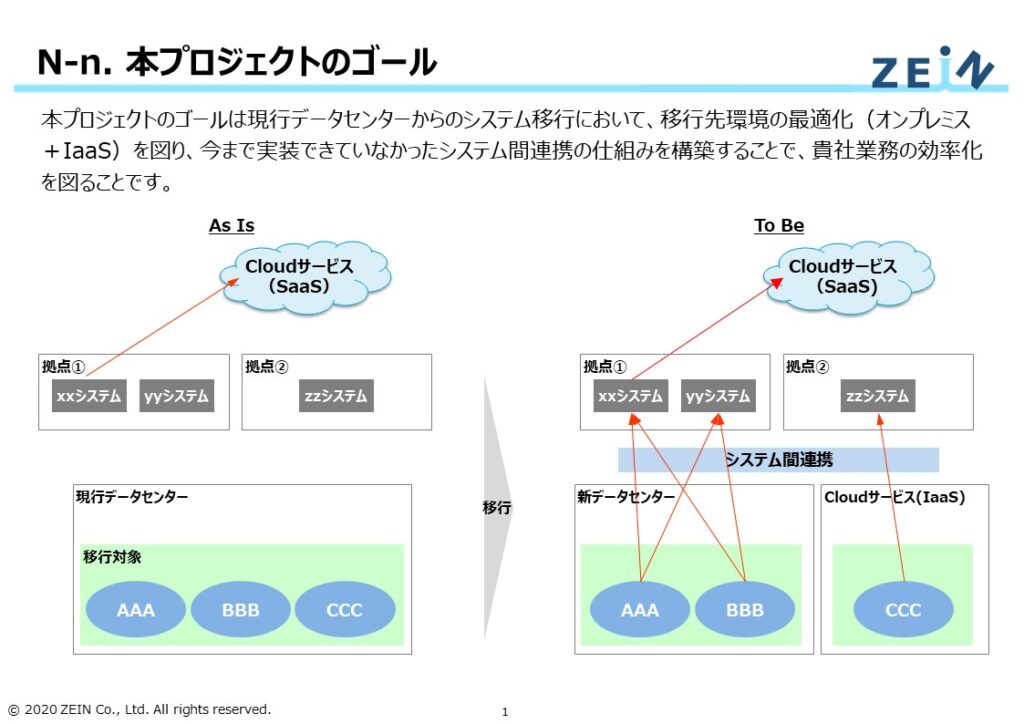

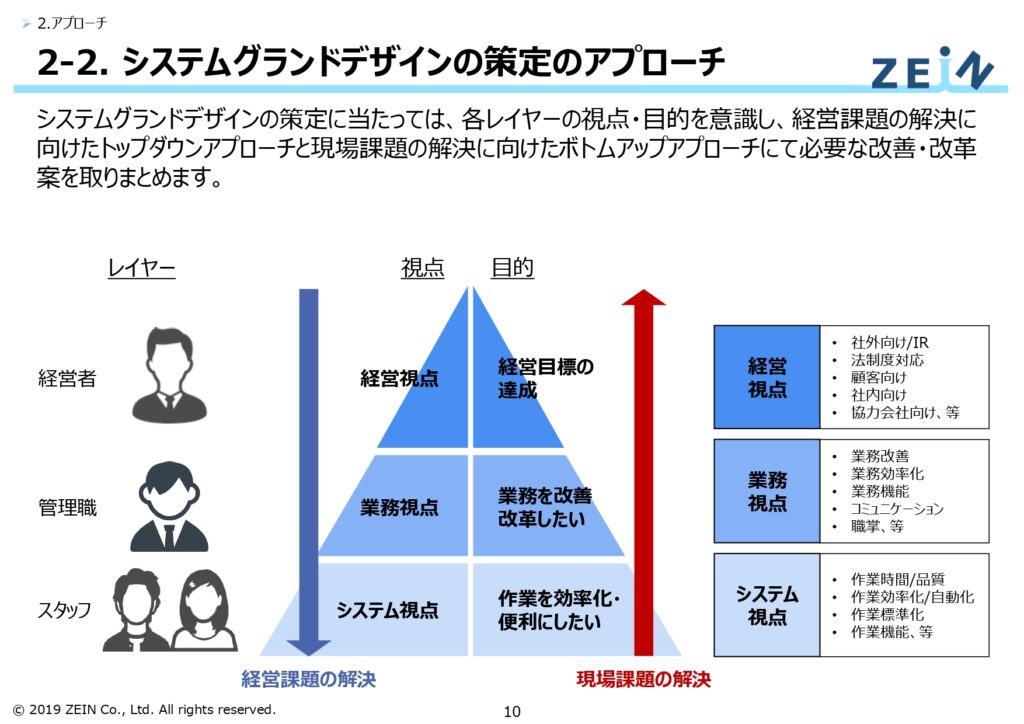

資料作成は、矛盾が生じないように気を付けています。また、文字だけでは分かりづらい場合、図やイメージ、表などを用い、視覚的に理解しやすい資料に仕上げるようにしています。

提案書に関しては、プロジェクトチームのメンバーと手分けして作成することが多いため、事前にメンバー全員で構成を考えておくことでスムーズに作成できるようにしています。

これまで経験したプレゼンの中で、特に印象的だったものはありますか?

これまでで印象的だったプレゼンは2つあります。

1つ目は、ZEINに入社して初めて行ったプレゼンです。かなり時間をかけて提案書を作成しましたし、結果的に受注をいただくことができたので、とても嬉しかったことを覚えています。

2つ目は最近行ったもので、Zoomを使うオンラインでのプレゼンでした。お客様がカメラオフで参加されていて、表情やリアクションを見ることができませんでした。最終的に受注をいただけることはできましたが、普段はお客様の反応を見ながらプレゼンを進めることができる分、非常に苦労しました。

プレゼンに対する今後の意気込みを教えてください。

周りの人の思いに応えたいです。取締役の志賀野さんや長田さんに提案書のレビューを依頼しますが、忙しくても毎回快く引き受けてくれ、かつ非常に丁寧で的確なレビューが返ってきます。その度に、「まだまだ勉強だ。身につけることがたくさんある!」と気合が入ります。そして、「プレゼンを任せてもらえる」ことに感謝して、その期待に応えていきたいですね。

私がプレゼンして受注できた案件も、他の社員が機会を持ってきてくれたものが多いです。プレゼンは、その案件に携わる人の時間をかなり使うものなので、妥協はせずに、提案機会を作ってくれた仲間のためにも良い結果を残したいです。

「ZEIN=全員」という思いを大切に、これからも変わらずに取り組んでいきたいです。

金森さんのプレゼン術

プレゼンをするにあたり、金森さんにとっての「こだわり」はありますか?

目的ごとに対応方法を変えることがこだわりです。そのプレゼンが、お客様とディスカッションを行うための「導入」をさせることが目的のプレゼンなのか、お客様をある結論に落とすための「納得」をさせることが目的のプレゼンなのか、といった具合に対応方法を変えます。特に、「納得」させることが目的のプレゼンの場合、ロジックに破綻は許されません。

また、時間は有限であるため、質疑応答(ゴール)までのシナリオを常にこちら側で用意するようにしています。プレゼンは事前準備が非常に重要なので、重要なプレゼンはイメージトレーニングを、時間厳守のプレゼンは必ずリハーサルをしています。

プレゼンの事前準備で意識していることを教えてください。

プレゼン時、私自身が話すことに集中できるようにロジックの構築やストーリーの立て方を綿密に考えています。

特に重要なことは、資料に余分な情報を書きすぎないことです。プレゼン中、お客様はプレゼンテーターが話す聴覚的な情報よりも、視覚的に情報が入ってくる資料に集中されていることが多いです。そのため、資料に情報を盛り込みすぎると質疑応答で質問が多くなってしまい、コントロールが難しくなることが懸念されます。そのような事態を防ぐため、資料には最低限の情報を載せるようにしています。

プレゼン中に意識していることは何ですか?

プレゼン時は、資料をもとにお客様に「話すこと」「伝えること」に集中しています。資料に載っていない情報を話すことはお客様にとってストレスになると思うので、プレゼンの内容を資料から変化させることは可能な限りしないようにしています。

また、お客様が資料を読んでいて迷子にならないよう、読んでいる箇所やページを都度明確に伝えるようにしています。特に資料を先読みしがちなお客様に対しては、より意識して伝えるようにしていますね。それに加え、セクションの切れ目ごとに「間」を入れるようにもしています。「ここまでよろしいでしょうか。」と聞くことで、実際に質問していただくというよりも、お客様に思考を整理していただくことが目的です。特に構成が複雑なプレゼンの場合は、必ず入れるようにしています。

そして、必要に応じてプレゼンの後に振り返りを行うこともあります。お客様に「納得」していただいたプレゼンの後には、その後のプロセスが待っているので、ネクストアクションを明確に決めるようにしています。例えば、次回の打合わせの日程調整をしたり、お客様にご提示いただきたい情報をしっかりと伝えたりします。

プレゼンでは資料作成も重要なプロセスだと思いますが、気を付けていることはありますか?

ページ数が多い場合、中間のスライドタイトルを細切れに設置しないように気を付けています。具体的に言うと、1章、2章という単位で章立てはしますが、それ以上細かいレベルでタイトルは入れません。というのも、無用にページ数を増やしてしまうことやプレゼンの流れを切ってしまうことを防ぎたいからです。

また、章立ては各ページの左上に記載するようにしています。そうすることで、「今はここを読んでいますよ」ということがお客様にとって分かりやすくなりますし、ページ数の多さによってお客様が迷子になることがなくなります。

これまで経験したプレゼンの中で、一番印象に思っているものを教えてください。

ZEINに入社する前になりますが、歴代最多のお客様を相手にしたプレゼンですね。約160名のお客様と5名の投資機関の方々に向け、10分ほどプレゼンをしました。時間制限があり込み入った話はできなかったため、興味を持ってもらうことを意識して行ったことを覚えています。

今後のプレゼンへの意気込みをお聞かせください。

これまで意識してきたことを継続し、かつより時間をきっちり守り、事前準備を丁寧に行うようにしていきたいですね。実は、私にはプレゼンをするうえで目標にしている人がいます。戦略コンサル時代の上司なのですが、その方は65ページのスライドを80分の持ち時間で伝えるプレゼンを79分で終了させたのです。かつ、時計を見ずに、12名のお客様のことを見ながら話していました。これができるのは、話すスピードや細部まで事前に調整しているからこそだと思います。このプレゼンを見て以来、自分もこのレベルまで到達したいと思うようになりました。

<執筆/撮影:嶺 厘圭>

※本記事掲載の情報は、公開時点のものです。